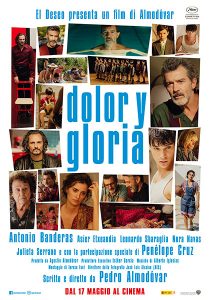

…y Amor. Il terzo termine (di paragone) del teorema biografico almodovariano qui è fuori campo. E’ l’assonanza che il titolo non comprende ma di cui è chiaramente impregnata tutta la narrazione di quest’ultima opera del maestro spagnolo. Lo aggiunge arbitrariamente chi scrive quale vezzo e diletto di un esercizio critico inedito intorno al film, anche se il film stesso neppure ne necessiterebbe. Un po’ come il ritorno su locandina del nome Pedro davanti ad Almodóvar (così il regista ha firmato e contrassegnato quasi tutta la produzione degli ultimi trent’anni) che marca superfluamente il biografismo dell’opera, esplicitata però fin dal collage che ne compone il manifesto. Una sintesi fotografica di luoghi, gesti, volti, cori e corpi che costituiscono altrettanti frammenti di una gloriosa filmografia. Brani familiari divenuti col tempo anche a noi familiari e che in questa occasione si prestano più facilmente ad essere individuati, staccati (come le figurine adesive degli attori nel film) e infine ricondotti al proprio universo di provenienza (le madri di “Volver”, l’infanzia coi preti de “La mala educación“, il cinema da completare alla cieca come ne “Gli abbracci spezzati”). Anche se l’operazione non ci restituirebbe niente altro che l’ossatura di un giochino cinefilo e non l’intimo ingrediente di quest’opera-confessione. Il suo Amor.

“Dolor Y Gloria”, croce e delizia di un cineasta maturo (70 anni a breve, di cui 40 trascorsi in felice matrimonio con lo schermo) che viviseziona la vita a tranci -il dolore fisico e le malattie da una parte, la panacea dell’arte dall’altra- imbibendoli però di una dolcezza inedita, sospesa tra la memoria di un arcaico familiare (una grotta in cui avventurarsi, ove abbracciarsi coi genitori ed infine eccitarsi fino a svenire) e l’altra di un più soggettivo passato remoto, quello in cui el deseo sfogava negli eccessi visivi dell’arte il proprio travolgente impulso di possedere. Fra i due termini (dolor y gloria) l’amore dunque, più consapevole e riflessivo ma anche, per ironia della sorte e dell’autore, maggiormente bisognoso di una scossa chimica per potersi destare nuovamente e ricomporre i vecchi abbracci spezzati intorno ai suoi protagonisti (madri, amici, amanti). E’ la droga – quella a cui si abbandona con ironica e sprezzante incoscienza il protagonista/regista (un superbo Antonio Banderas)- lo shock psico-fisico che rimette in circolo i diversi elementi della storia e della vita e che sconvolge vecchie stasi creative e cul-de-sac esistenziali di questi. Una dipendenza artificiale che si sostituisce momentaneamente a quella impulsiva dell’arte risvegliando da vecchi torpori e inducendone magari altri, ma che riporta anche alla vita idee ingiustamente abbandonate e che infuoca nuovamente gli schermi (che vivono dentro altri schermi) di umori, passioni e inedite tonalità vermiglie. L’eroina imprevista della vicenda si rivela così anche la più imprevedibile delle protagoniste, soprattutto per il modo in cui sovverte l’iniziale assetto narrativo dato da quell’ultra-pop diario dell’ipocondriaco (una vorticosa sequenza in CGI costruita intorno all’anamnesi medico-scientifica del regista, che ripercorre il vissuto clinico dello stesso Almodóvar). Non si galleggerà- sembra avvisarci il regista- dentro la piscina dell’incipit insieme al protagonista e le cicatrici dal passato, ma si andrà oltre quell’apnea accompagnati dall’audacia del presente, in cerca di nuovi slanci, altre piel da abitare e rinnovati abrazos. Dalla droga alla vita, dalla vita ancora al cinema e da quest’ultimo nuovamente all’amore, sia esso l’affetto un po’ a soqquadro nei confronti dell’attore-feticcio, il sentimento che cova ancora sotterraneo per l’antica fiamma o quello fisico e primigenio che sconquassa tutti i sensi, anche quelli infantili. Passando, naturalmente, per l’affetto materno, originario e terminale al tempo stesso, amore che non ha bisogno di giustificarsi neppure di fronte alla morte (“Non sei stato un buon figlio”) ma che si giustifica solo attraverso il suo candido esistere. Doloroso nella sua cinica schiettezza, povero della gloria con cui veniva celebrato in passato (le maternità fiammeggianti di “Tutto su mia madre”) eppure sempre amore, sentimento che in “Dolor y Gloria” trasloca continuamente dai personaggi di pura finzione fin dentro le proiezioni biografiche del regista che attraversano lo schermo, e che finisce, come sempre, per ritorcersi dolcemente sopra il suo stesso autore. Almodóvar si ama ancora e voleva solo farcelo sapere.

Andrea Lupo

Commenti recenti