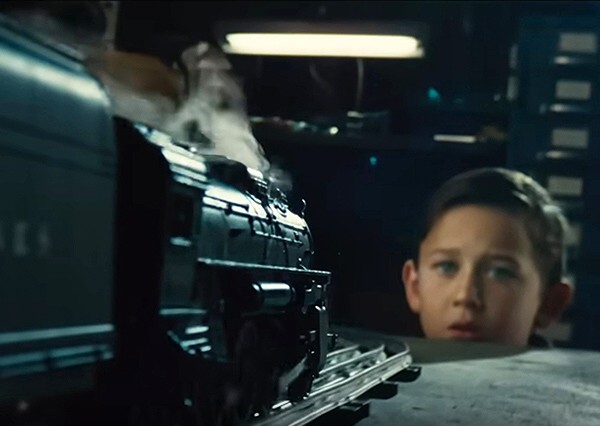

Ancora una volta tutto ha inizio da un treno. Non la locomotiva in arrivo alla stazione di La Ciotat, i famosi 50 secondi con cui i Lumière terrorizzarono una piccola platea a Parigi nel 1896, ma il treno che deraglia e distrugge altri vagoni in una delle sequenze più catastrofiche ed “esplosive” de “Il più grande spettacolo del mondo” di Cecil B. De Mille. Una scossa ai sensi e alla mente che, oltre a costituire lo splendido incipit di puro meta-cinema del film, rappresenta per il piccolo Sammy Fabelman (alter-ego del futuro Steven Allen Spielberg) quasi una seconda espulsione dal grembo materno, l’evento epocale che ne segnerà in maniera irreversibile tutta l’esistenza successiva e gli mostrerà l’unica rotta sensata del suo destino: fare cinema (“Perché non c’è niente che so fare altrettanto bene” come l’autore ha ammesso seccamente in alcune sue interviste).

“The Fabelmans” inizia così, da una splendida sequenza ambientata in un cinema negli anni ’50 (che emozione rivedere quella platea piena!), luogo del metaforico battesimo del protagonista. Che come sempre nel cinema di Spielberg non è nè un supereroe nè una creatura straordinaria ma un fanciullino qualunque. Un’anima, quella del piccolo Sammy Fabelman, investita del compito sublime e superiore di generare arte, cioè quel superpotere che rende reale l’irreale, che unisce il bisogno ancestrale e collettivo di favole (fabel) con il desiderio individuale (man) di raccontarle e condividerle e, conseguentemente, di raccontarsi anche agli altri. Ed è proprio attraverso il raccontarsi che Spielberg mette in scena l’ennesima allegoria sulla scoperta di sé e sull’epifania del meraviglioso all’interno del reale (che poi non è altro che la sua biografia cinematografica da oltre cinquant’anni). Una fabel la sua che fa del particolare (la propria esperienza di vita) un altro universale (perchè la storia del giovane Sammy Fabelman è sì quella del regista di “E.T.” e “Schindler’s List” ma potrebbe essere quella di un tipico cineasta americano). E raccontarsi questa volta diviene anche un espediente per riflettere sul mestiere del cinema senza teorie o sofisticazioni intellettuali ma in quel modo franco e con lo stesso classicismo con cui nel tempo ci ha parlato di alieni, olocausti e avventurieri. E, al di là della storia, che cos’è il mestiere del regista in The Fabelmans? E’ prima di tutto esibizione e svelamento. Quella nitida, irrefrenabile vocazione a mostrare che si sposa, nell’animo di un bimbo legato ai binari di un’infanzia ancora priva di forma e direzione, con l’esigenza psicologica di esercitare un proprio “controllo” sulle cose, sulle persone o perfino sulla vita. Così del resto arriva a concludere Mitzi Fabelman quando si interroga sull’insolito bisogno del figlio di replicare (e poi filmare) continuamente il disastro ferroviario appena visto in sala. Perchè non c’è niente che il piccolo Sam sa fare altrettanto bene. E solo la madre, che è con lui nella stessa squadra degli artisti, può comprenderlo bene.

Ed è interessante notare come dal confronto fra i due destini di Mitzi e Sammy origini anche la dialettica sicuramente più ovvia ma anche più intensa del film: quella del rapporto fra arte ed esistere. Da un lato c’è quindi il cinema, arte che è un po’ sintesi di tutte quelle che lo hanno preceduto e macchina che consente (illudendo?) di dominare e rielaborare il reale. Dall’altro c’è la vita, flusso che sfugge a quegli schemi e si rifiuta, quasi metaforicamente, di essere ridotta a sequenza. Sammy e Mitzi, non a caso accomunati da un analogo temperamento artistico, incarnano i due esiti possibili e opposti di questo rapporto. Il primo attraverso l’arte vorrebbe sequenziare gli aspetti più interessanti della vita cristallizzandoli in frames che finiscono per manipolare la verità (la marinata scolastica) o per farne una versione più indulgente e accettabile (il filmino della gita). La seconda invece non riesce a fare della propria arte (il pianoforte) alternativa per poter sopravvivere o per sublimare il dolore e l’insofferenza che si trascina dentro. La verità per Mitzi è insomma una realtà che soggioga e travolge (come un tornado verso il quale correre all’impazzata) e non, come per Sam, un’opzione cinicamente manipolabile attraverso tagli di pellicola. “Accade tutto per un motivo!” ripete Mitzi come un mantra. Accade che Sam usa il cinema per poter esistere (e in seguito resistere durante il liceo), mentre Mitzi, semplicemente, è quel che accade, perché esiste già. Da un lato c’è l’occhio che osserva e riprende, dall’altro c’è l’oggetto di quello sguardo (cioè del girato). E non sempre può esistere accordo fra i due, fra soggetto ed oggetto, osservatore ed osservato. Fra arte e vita appunto.

Del resto che possa esistere (ancora) un confine fra ciò che è filmabile e il fuoricampo da vivere sembra essere lo stesso Spielberg a suggerirlo nelle due più significative sequenze della sua opera: la morte della nonna e i Fabelmans che si frantumano. Nella prima è il dettaglio pietoso di una vena che pulsa durante gli ultimi istanti di vita a farsi protagonista. Nella seconda invece è il litigio familiare che segna definitivamente il disfarsi del nucleo e che Sam, in piena concitazione e fra le urla, immagina in un fugacissimo momento di riprendere allo specchio. Entrambe le scene sembrano esprimere la medesima tentazione inconfessabile: quella del “dirigere” che prende il sopravvento sul coinvolgimento emotivo. Il conflitto fra filmabile e vissuto. Spielberg sembra voler qui denunciare il cinismo della sua stessa ossessione. Ma per farlo, paradossalmente, le attribuisce ancora una volta le forme di un “sequenza”. Si arrende al cinema ancora una volta insomma, perché non c’è niente che sappia fare altrettanto bene…

Celebrazione del mestiere (e di tutte le ambiguità che porta con sè) in forma di autobiografia o scrigno di memorie giovanili che si servono del cinema per venire allo scoperto? Forse entrambe le cose. Di sicuro “The Fabelmans” è grande narrazione, la piena realizzazione dell’uomo (e del cineasta) che intende condividere ancora una volta la sua fabel tramite le forme “classiche” ereditate dai grandi (John Ford e la sua lezione sull’orizzonte; splendido momento sulla cui verosimiglianza importa poco sapere). Allo spettatore non resta che accomodarsi, attendere che arrivi il suo treno e lasciarsi avvincere ancora una volta dalla magia del miglior cinema. Perchè l’orizzonte sullo schermo è quello giusto. Titoli di coda, Haydn, allegro con brio.

Il fuoricampo adesso siamo noi.

Andrea Lupo

Commenti recenti