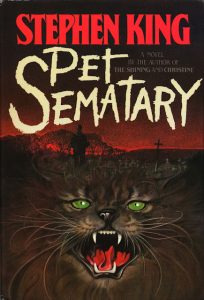

AVVISO SPOILER AI LETTORI: SE NON AVETE LETTO IL LIBRO, VISTO IL FILM O IL SUO REMAKE NON LEGGETE QUESTA ANALISI. CONTIENE ANTICIPAZIONI ED EVENTI FONDAMENTALI DELLA STORIA DI STEPHEN KING E DELLE DUE TRASPOSIZIONI UFFICIALI.

- La terra e la pietra, il dolore e la metafora in “Pet Sematary” di Stephen King

“Il cuore di un uomo è più duro di una pietra. Ogni uomo coltiva i propri affetti come può e ha cura delle creature che ama. Perchè l’amore per le persone che ci sono care, è la vera, unica ricchezza. E l’amore è un sentimento che supera anche il limite invalicabile della morte.” (Pet Sematary, 1983)

C’è il racconto “La zampa di scimmia” dello scrittore inglese William Wymark Jacobs alle origini del bellissimo e terribile romanzo di Stephen King. C’è, e non potrebbe essere altrimenti per qualsiasi processo creativo, un’ispirazione autentica cibatasi però nel tempo di influenze, sedimenti culturali e consapevolezze individuali. E di racconti naturalmente. Non si tratta di plagi (come quello maldestramente mosso a King circa la somiglianza di “Pet Sematary” con il cult “Zeder” di Pupi Avati uscito anch’esso nel 1983, neanche i romanzi si scrivessero da soli sulla base di idee altrove intraviste), ma di rielaborazioni di archetipi vecchi quanto il mondo e duri come la pietra -o come il cuore di un uomo per citare King- innestati negli schemi di ogni creazione successiva e a questa saldati per mano di una sensibilità differente, diversamente partecipe e talvolta perfino “politica”. “La zampa di scimmia” racconta di un amuleto in grado di esaudire tre desideri e dato in dono a due coniugi che lo utilizzano immediatamente per chiedere del denaro. E la somma richiesta arriverà ma solo come beffardo “indennizzo” per la morte del figlio avvenuta sul lavoro. Domandano quindi, col secondo desiderio, il ritorno in vita di questi ma la resurrezione che seguirà sarà solo quella del corpo e restituirà loro non più il congiunto ma un sinistro zombie che bussa alla porta. L’annullamento di questo secondo desiderio diventerà l’oggetto naturale dell’ultima delle loro richieste e richiuderà lo squarcio generato inavvertitamente dalla prima. Un racconto, quello di Jacobs, che si fa subito allegoria “giustizialista” intorno alla cupidigia umana ma anche apologo crudele sull’impossibilità di mutare il proprio o l’altrui destino grazie a degli arcani “ex machina” affrancati da diplomazia e moralità. Restituire il figlio alla morte diviene nel racconto l’unica soluzione possibile per rimediare all’ingiusto caos/caso sequenziale determinatosi, ma anche la sola via per ripristinare la severità di un codice etico minato dalla tentazione e da rivoli di onnipotenza. Se gli echi strettamente fatalisti del racconto sono stati intercettati negli anni a seguire anche da Richard Matheson con il suo “Button, button” (trasposto come episodio nella serie classica “Ai confini della realtà” e poi nel più recente “The Box”), è stato Stephen King il solo ad essersi focalizzato sulle implicazioni emotive più terrificanti del tetro archetipo favolistico di partenza, facendo evolvere lo stesso in uno psico-dramma lineare e perfino più implacabile, oltre che in uno dei più compassionevoli e psicologicamente ottenebranti scritti della sua carriera. “Pet Sematary” il romanzo è una funerea, lacerante ode alla vita composta sopra il sudario del più intoccabile degli affetti familiari, l’amore di un genitore verso il figlio. Tema tabù per ogni artista che sia anche padre come lui e che il “Re” affronta col piglio esorcizzante dello scrittore, prima affondando letteralmente le mani nella terra smossa di tombe pietosamente erette nell’amore cristiano e poi spezzandosi le unghie sopra l’impenetrabile superficie di un cimitero indiano che restituisce non affetti ma solo caricature di corpi. E proprio quel mistico luogo diventa quasi, come King sugerisce, una sassosa proiezione fisica del cuore di un uomo, del dolore di un padre e di quella disperazione sordocieca indifferente a tutti i richiami, anche quelli dall’aldilà. Pet Sematary si abbandona così sul ciglio del baratro del terzo desiderio di Jacobs preferendo le tenebre di una caduta libera e continua (chiamatela se volete dannazione) al tenue crepuscolo di una risalita (che per riflesso è la rassegnazione), mostrandoci da un lato il pugno serrato amorosamente intorno a un ciuffo di capelli infantili e dall’altro un palmo aperto circondato dal silenzio e dagli interrogativi. Le mani di un padre annientato nell’anima e fissate in una struggente istantanea, significativamente colte nell’impossibile gesto del ricongiungersi. Nella lacuna fra esse si insinua agiatamente l’altro padre, il narratore, abilissimo nel conferire a una storia essenzialmente umana e orrorifica inediti connotati metaforici e persino politici. La crisi del sistema familiare americano, il j’accuse dei nativi indiani che si rivalgono su di esso per il torto storico subito, l’esca subdola del cimitero MicMac che rende a quei padri carcasse punitive dei figli irrorate di lacrime occidentali (e colonizzatrici). Il leggendario Wendigo cannibale che fa capolino oltre la catasta del cimitero degli animali muta così gli uomini civili in altri cannibali, antropofagi sociali che declinano subito in zombi, col pianto e non più i morsi a veicolare il contagio. Valzer sulla morte che danza sopra ogni morte “Pet Sematary” è anche una sintetica ed incisiva riflessione sull’impossibilità occidentale di metabolizzare l’evento stesso come naturale ed è sintomatico che questa incapacità nel romanzo abbia idealmente origine da una colpa intra-familiare (e dunque primordiale). Ab origine infatti v’è l’incoscienza di una famiglia che lascia la piccola Rachel (futura moglie del Dr. Creed) sola con la sorella malata Zelda che le muore davanti fra spasmi e orribili deformazioni. E Rachel, bambina cresciuta in balìa del senso di colpa, diverrà l’adulta incapace di spiegare il senso della morte ai propri figli, in primo luogo alla primogenita Ellie infantilmente disperata e capricciosa al semplice cospetto dell’idea di perdere il gatto Church (l’unico gatto che “Dio non può prendere!”). Le crisi di pianto della bambina svelano le antitetiche posizioni dei genitori in ordine alla fede in una vita dopo la morte e pongono ulteriori basi per le scelte dissennate che verranno. Impossibilitato a dare alla figlia una spiegazione univoca, in senso spirituale o meno, il nucleo familiare kinghiano appare dunque già minato nelle sue stesse fondamenta e fatalisticamente predisposto al tragico. Così lo scetticismo di Louis si rivelerà funzionale rispetto alle premonizioni (inascoltate) provenienti dal fantasma dello studente Pascow (visione macabra ma positiva) e indurranno il laico dottore ad avventurarsi senza troppe remore oltre la catasta proibita. Sono questi i segnali psicologici premonitori che King dissemina già nella (sola) prima metà del romanzo. Prudentemente lo scrittore cerca così di rendere la deflagrazione successiva meno insostenibile al lettore ma soprattutto a se stesso, filtrando l’ineluttabilità degli eventi attraverso l’attualità di altre allegorie. Perché in fondo è il cimitero dei Micmac, invocato dal dolore interrogativo e dal pianto occidentale di una bambina, a dare niente più che le sue uniche, possibili risposte. Lo fa evocando gli zombi dei propri morti dimenticati, sepolti dalla coscienza di una middle-class americana che vuol rifugiarsi al confine di quei luoghi ipotecandone, dopo i territori, anche la spiritualità. Ma King, che di edificazioni erette sopra cimiteri indiani ha già trattato (“Shining”), da democratico qual è impagina la sua versione orrorifica di contrappasso senza fare sconti e restituisce a quella medio-borghesia solo i macabri effetti dell’applicazione di quelle leggi mistiche (o le cause di antiche responsabilità). La magia non dà risposte ma è soltanto una versione più cinica della domanda. A pensarci bene “Pet Sematary” è forse fra i più mascheratamente (ma neanche troppo) “politici” fra tutti i romanzi del Re. E il bello è che non ha bisogno neppure di essere esibizionista come un apologo morale o un archetipo favolistico per esserlo. Gli basta la sua feroce, dolorosissima struttura spiralica. Il resto lo fa la mano (di scimmia) del narratore.

- “Cimitero vivente” di Mary Lambert e l’eleganza del macabro

“I don’t want to be buried in a pet cemetery, I don’t want to live my life again” (Ramones, 1989)

Anno 1989. Il Re è vivo, Viva il Re. Non si misura facilmente la gloria raggiunta da King durante il decennio reaganiano. Inaugurati maestosamente da “Shining” e segnati a seguire dagli ottimi “Cujo”, “La zona morta”, “Creepshow” e “Christine” (tacendo del magnifico “Stand by me” sol perché fuori dalla zona horror), gli anni ’80 celebrano definitivamente l’ascesa al trono di King quale narratore assoluto (chi dice “horror” probabilmente non l’ha mai letto) mentre il cinema, compresi grandi visionari come Kubrick, Carpenter, Romero e Cronenberg, non perde occasione per rileggere visivamente e metaforicamente i suoi ormai storici canovacci. Lui, come un Charles Dickens macabro e oscuro, non si lascia incantare dai peana e sforna in campo letterario nuovi capolavori, o magari “semplici” gemme, a un ritmo indiavolato (It, Misery, Le creature del buio, La metà oscura), opere che fanno il paio con trasposizioni cinematografiche che non conoscono sosta (“Unico indizio la luna”, “L’occhio del gatto”, “Brivido” da lui stesso diretto). “Pet Sematary” però, stranamente, impiega sei anni dalla sua uscita in libreria prima di concretizzarsi come progetto e non può vantare neppure un grande autore alla regia ma “soltanto” una regista esordiente già autrice di videoclip (però che videoclip) per artisti come Madonna, Eurythmics, Mick Jagger e Sting: Mary Lambert. Nel frattempo l’horror americano del decennio più pop e leggero di sempre aveva già esaurito la sua carica seminale e metaforica (“Nightmare on Elm Street” per citarne uno) mentre gli zombi di matrice romeriana continuavano a camminare fra denuncia (“Day of the dead”) e parodia (“Il ritorno dei morti viventi”). “Cimitero vivente” di Mary Lambert esce nel 1989, coevo quasi di un altro gioiello, quel “Il serpente e l’arcobaleno” che aveva già riportato gli zombi alle originarie radici antropologiche e politiche. Eppure, proprio come il film di Craven, quello della Lambert – grande successo commerciale in patria e cult negli anni a venire- riesce a ritagliarsi uno spazio autonomo e visivamente più adulto rispetto ad ogni altro titolo a tema ritornante di quel tempo. La regista del resto è un’esteta in fatto di luci e colori e il suo film, pur nella consapevole impossibilità di condensare l’ingente portato psicologico del libro in soli 100 minuti scarsi, riesce comunque con destrezza a immergere subito lo spettatore nei luoghi kinghiani evocati dalla pagina, restituendo di quella Ludlow maledetta l’esatta geografia, le sfumature boscose e, soprattutto, il necessario mood soprannaturale e mortifero. Terrifica così da subito la visione del cimitero degli animali immerso nelle sue tonalità plumbee, terrose e ferrose, così come terrificano subito imprimendosi nella memoria di ogni appassionato, le note dolcissime e pessimiste della nenia iniziale (di Elliot Goldenthal) che scandisce insieme alle preghiere dei bambini, le memorie di riti sepolcrali compiuti in passato sui piccoli amici domestici. Questo finchè il lacrymosa infantile non si fa progressivamente più uniforme e minaccioso fino a confondersi con l’urlo di una strolaga (o del cimitero) che tuona dalla catasta di tronchi rompendosi ulteriormente nel fracasso metallico di un altro inferno, quello dei camion Orinoco che tagliano a velocità la terribile strada dinanzi alla nuova casa dei Creed. Incipit maestri che nell’arco di una semplice ouverture (con buona pace dei Ramones che arrivano solo sui titoli finali guadagnandosi imperitura stima punk) sanno imprimersi con forza anche a distanza di trent’anni, sussurrando discretamente che le orrorose aspettative non saranno tradite e che la vicenda che seguirà sarà fatta proprio di terra e disperazione. Acuminata e abbagliante almeno quanto le lamiere di quei camion che spezzeranno ossa e frantumeranno equilibri. Questo è fondamentalmente “Cimitero vivente” 1989. Trasposizione secca e fedele con pochissime variazioni sul plot originale (alla sceneggiatura del resto c’è lo stesso King che si riserva pure un divertito cameo come pastore), una sincera inquietudine e pochi sconti sul macabro e sul gore (sebbene ci vengano risparmiati certi strazianti dettagli letterari sul corpicino martoriato di Gage). La Lambert imprime alla narrazione lestezza ed eleganza (doti che dagli anni ’80 fino ad oggi fanno ancora scuola ai Blumhouse e agli ormai logori meccanismi pavloviani di attesa/jumpscares), dona a ogni personaggio un proprio spazio vitale (e mortale) e porta su schermo uno dei gatti più inquietanti di sempre, il certosino Church. E se quei volti oggi sono stati dimenticati dal cinema lo stesso però non è accaduto alle loro interpretazioni, tutte appropriate e soprattutto partecipi (Gage è indimenticabile, Pascow amabile pur con la sua testa spaccata a metà e Zelda sta ancora negli incubi di molti). E se cercate una sequenza-simbolo capace di mettere in risalto il magnifico lavoro di sintesi compiuto dalla Lambert sul testo originale, basti riguardare quella lancinante dell’incidente. Una scarpina che rotola sull’asfalto, le ruote del camion capovolto e poi una breve successione di polaroid che scandiscono la crescita del bambino Gage fin dalla sua nascita, mentre in sottofondo scorre il pianto urlato e ininterrotto del padre. Non eguaglia certamente le vette irreplicabili del romanzo (dove King fa uno sgambetto letterario tremendo e di cui i lettori serbano ancora memoria) ma comunica efficacemente uno di quegli estremi non facilmente rappresentabili al cinema (ancor meno in un horror prodotto da una major). Un culmine narrativo, compedio di sensazioni fortissime e di uno di quei (tanti) risultati che il remake del 2019 purtroppo non riesce neppur timidamente a lambire.

- “Pet Sematary” -il remake, dove la morte è (solo) un candido sberleffo noir

“A volte è meglio essere morti” (Pet Sematary, 2019)

La frase sopra potrebbe essere spesa tranquillamente anche per alcuni remake…

In onestà va detto che le buone premesse c’erano tutte. I due registi Kevin Kolsch e Dennis Widmyer sono infatti il duo che ha esordito con un body horror dagli echi cronenberghiani e l’aura malata alla Winding Refn (titolo del quale concettualmente “The Neon demon” è non poco debitore). “Starry Eyes” non è opera (d’esordio, attenzione) che si dimentica facilmente. E’ un film soave a brutale come la sua protagonista, attricetta autolesionista che cade e rinasce dentro (letteralmente) una segunda piel autorigenerata. Una parabola sulla perdita di sé, sull’abbandono della vecchia scorza inibente (destinata a marcire s’intende) e sulla resurrezione sociale che segue dopo la muta. Palingenesi di una donna e di un’attrice, la cui catabasi forzata porta all’annientamento di tutto ciò che di sterile e statico le gravita intorno (dagli amici inconcludenti fino a un lavoro castrante passando per la propria, virginale insicurezza). A ben vedere una metafora esplosiva che, implementata col tema dei ritornanti kinghiani di “Pet Sematary”, avrebbe potuto offrire un’ interpretazione assai dirompente dell’impianto letterario d’origine. Avrebbe appunto, perché su schermo le cose sono andate invece nel più prevedibile ed incolore dei modi. Accantonata dunque l’idea di godere una trasposizione più audace o che magari osasse mostrare qualcosa di più (o di diverso) rispetto a quanto già estrinsecato nel film della Lambert, ci si pone, a visione ultimata di questo Cimitero vivente 2.0(19), con la sensazione di aver assistito non tanto a un’occasione sprecata quanto a un’operazione insincera o puramente addomesticata. Non una più libera o moderna trasposizione del romanzo insomma ma un remake che ha il sapore di una “riesumazione” forzata del film del 1989. Il risultato è quasi vicino al disseppellimento di un cadavere dallo stesso cimitero dei Micmac. Il film del duo Kolsch-Widmyer infatti, pur lontano dall’essere tecnicamente brutto, risulta esangue e privo di carica empatica, una versione zombi -si potrebbe affermare- dell’opera di Mary Lambert. Gradire o meno l’operazione in oggetto è probabilmente questione di sensibilità e cultura pregressa e non di raffronti nostalgici col passato (chi scrive è un estimatore delle riletture moderne degli “Halloween” di Rob Zombie e non ha disdegnato neppure il nuovo “Evil Dead”). Del resto l’attuale horror “industriale” ha deciso da tempo di abdicare al cuore e al dramma in favore di un approccio quasi bidimensionale alle psicologie dei personaggi, e va sempre più anteponendo la meccanica degli eventi e un’emotività raffreddata al pulsare interno della storia e a un’empatia più autentica. Jason Clarke, per dirne una, è certamente attore di razza superiore rispetto all’ormai dimenticato (ma efficace ai tempi) Dale Midkiff. Eppure nel suo dramma sulla perdita della figlia o nella follia che lo porta a scelte distruttive ben note non ci si immedesima mai, neppure quando lo vediamo alle prese con la “gestione” della nuova situazione, ben più densa (su carta) di implicazioni psicologiche poco prevedibili. Ed è proprio la decantata “svolta” della trama (comunque fin troppo annunciata dai trailer), quella cioè che avrebbe dovuto dirottare la storia verso territori insondati, che appare alla fine scelta ingiustificabile se non ai fini di uno sberleffo finale (questo sì) ben assestato. Fino a quel momento però il film sceglie di affidarsi cautamente a un calco diligente dell’originale di cui mutua solo qualche sequenza-simbolo (C’è l’atteso taglio del tendine? Sì c’è!), immiserendo la metafisica originale degli ambienti (nessuna percezione del luogo proibito, nessuna terrosità maledetta) e soprattutto svendendo la novità (?) al facile mercatino delle bambine maledette tanto amate dal pubblico young (ma quanto era più terrificante quel piccolo Gage assassino e poco ciarliero?). Peccato perché la visione della piccola Ellie che danza distruttivamente come una bambola impagliata (male) sembrava averci riportato per un attimo nei territori malati di Starry Eyes, mentre quella processione mascherata nei boschi prefigurava più i rituali di una setta che una semplice processione di bimbi piangenti verso il cimitero dei pet. Ma soprattutto peccato perché a mancare all’insieme è proprio quella chiave che renda l’ironico finale coerente con il resto dell’operazione. Che rimane in breve quella di un horror ben più pulito e ossequioso di quanto intenda apparire e che il film del 1989 batte ancora oggi per coraggio, eleganza della messinscena e soprattutto empatia. Peccato perché il peccato qui è soprattutto d’amore. Bisognava infatti essere davvero innamorati del romanzo per restituirne parte delle sue disperate, opprimenti e dirompenti sensazioni. Bisognava affondare le mani in quella terra cimiteriale per sentirne le pulsazioni dopo trent’anni e cercare di restituirle almeno in parte a un omologatissimo pubblico horror. Ma l’animale domestico ha finito per avere la meglio sul ritornante selvaggio. Il cuore dei registi è stato davvero più duro di una pietra.

ANDREA LUPO

Commenti recenti