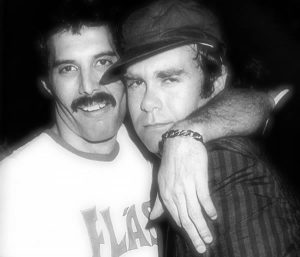

Due biopic musicali nella stessa stagione. Due icone assolute degli ultimi cinquant’anni di rock si confrontano idealmente sullo schermo per rinnovare col proprio pubblico il patto di popolarità e i diritti sul sipario. Due canzoni-simbolo come titoli dei film (Bohemian Rhapsody, Rocketman) a loro dedicati, quasi a voler restituire di quelle tormentate biografie non la rigorosa attendibilità storica del narrato ma la più evocativa “singolarità” del vissuto. E la singolarità, concetto fisico che definisce il punto in cui una curvatura spazio-temporale tende verso l’infinito, appartiene anche a queste due stelle, come prodotto di una deformazione da loro stesse determinata sulla curvatura della musica. La gloriosa singolarità di note che aspirano all’infinito. Una gloria imperitura la loro, dentro quel magnifico universo che rifulge ancora di testi, sudore e piumaggi. E se il puzzle intavolato da un’emblematica, fin dal titolo, Bohemian Rhapsody resta, appunto, l’irresolubile enigma intorno alla stella carismatica e dolente del suo perfomer (di cui affiorano su schermo i contorni dell’epos e quegli altri indizi emotivi che ci commuovono ben oltre ogni licenza biografica del film), le detonazioni del Rocketman invece diventano traiettorie lampanti di un percorso divistico più conciliante, giacchè segnato -nei fatti- da ascesa, caduta e redenzione ma anche, in ultimo, dalla presa di coscienza del viaggio da parte del suo protagonista. Due destini diversi e opposti, due masse gassose – per restare ancora in quello spazio– appartenenti alla medesima galassia glam. Che la vita volle anche amici.

“Sono un uomo razzo che sta fondendo le valvole qui da solo” intona Reginald Kenneth Dwight (all’epoca della canzone già Elton Hercules John) e possiamo intuire di quali valvole stesse parlando o verso quale punto di combustione fosse indirizzato il suo uomo-razzo balzato nello stesso spazio del Major Tom di David Bowie. Nel titolo pare già inscritto e perfino preconizzato il senso della parabola eltoniana che seguirà; il decollo e l’avaria successiva ma anche, fortunatamente, l’atterraggio d’emergenza. E’ una storia nota a tutti quella di Elton, non la parabola di una stella che è collassata prematuramente ma un’altra storia, quella di un astro vicino che continua a generare energia dall’interno del suo nucleo. Un romanzo che non ha il portato della tragedia di Freddie ma che però ne sfiora pericolosamente i bordi, bruciando a tratti del medesimo fuoco della solitudine, emotiva e sessuale, stordita ma esaltata, inappagata e insieme vorace. Per questo la cronaca sull’infanzia, la giovinezza e una ritrovata maturità di Elton Hercules John non può assumere su schermo i toni cupi o definitivi del dramma ma deve indossare piuttosto quelli vistosi e catartici dell’artifizio, della trasfigurazione di sè e della teatralità. Che trovano una sintesi ideale proprio nel musical, di cui Rocket Man in parte è costituito. E come ogni spettacolo aperto da sipario che si rispetti, anche Rocket Man inizia da un espediente scenico altrettanto plateale e circolarmente delimitato: una seduta di rehab. E’ qui che fa il suo ingresso Taron Egerton, diavolo arancione con ali da arcangelo, occhiali alla Lolita e più di un groppo in gola da rimuovere. Una Maleficent aitante e multicolore che va progressivamente liberandosi di corna, piume e lustrini man mano che viene fuori il resoconto sul proprio vissuto, quello accompagnato dal successo certo ma anche da anaffettività familiari (madre grottesca e padre indifferente), solitudini sentimentali (l’amore per Taupin ricambiato da questi come amicizia) e bulimia sessuale che va a braccetto con una patologica prodigalità (sulla quale però il film glissa con troppa indulgenza). Il passo verso la droga naturalmente sarà breve, così come tutti gli altri passi falsi compiuti dal cantante, quelli che il film mostra senza, fortunatamente, troppo edulcorare (il legame professionale e sessuale col manager John Reid, la dissipazione fisica e mentale, le orge e in ultimo il matrimonio riparatore con Renate Blauel, quattro anni amaramente riassunti nella gelida sequenza di una colazione alcolica).

Dexter Fletcher, co-regista anche di Bohemian Rhapsody (è subentrato nelle ultime tre settimane di riprese dopo l’assurdo allontanamento di Bryan Singer) realizza con Rocket Man un’opera in qualche modo contigua al biopic su Freddie Mercury, del quale mutua la spigliatezza del ritmo e una gradevole pastosità fotografica, ma dalla quale diverge anche sotto il profilo della costruzione narrativa. Se Bohemian Rhapsody infatti era strutturato sapientemente intorno all’evento conclusivo del Live Aid, apice visivo ed emozionale in cui confluivano tutti i fili biografici fin lì tessuti (anche quelli meno fedeli), Rocketman invece, complice anche la sceneggiatura di Lee Hall (autore dello script di “Billy Elliot”), preferisce un approccio meno rischioso sotto il profilo storico ma anche cinematograficamente più audace, quello di un biopic sospeso tra onirismo e fantasie reali o, per dirla come la frase di lancio, “basato su una vera fantasia”, in cui è la stessa teatralità dell’impianto iniziale (una seduta di rehab come luogo di reminiscenza e reviviscenza) a fornire la chiave di accesso reale al fantastico. Fletcher pur rispettando la sequenza biografica (si va dall’infanzia di Elton come pianista-prodigio fino all’amicizia con Bernie Taupin, passando per quell’inesistente rapporto paterno e l’altro materno “utilitaristico” e proseguendo poi per l’epoca dei contratti milionari, dei dischi d’oro e infine degli eccessi finali tra droga e sesso) si diverte ad innestare energiche parentesi musical all’interno di quel tessuto documentato, scompaginando perfino l’ordine cronologico delle hit e facendo aderire i testi ad alcune svolte individuali del protagonista, così da non rendere le canzoni “solo” un mero accompagnamento sonoro ma protagoniste effettive della storia (in questo memore probabilmente della lezione beatlesiana contenuta in “Across the universe” di Julie Taymor). Le liriche di Bernie Taupin vengono così prestate ad interpretazioni diverse (abbastanza spiazzante quella di “Goodbye Yellow Brick Road” interpretata da Jamie Bell-Bernie Taupin), mentre composizioni storiche finiscono per diventare il tappeto melodico per imprevedibili coreografie (lo strepitoso inizio anni ’50 di “The Bitch is back”) o di inusuali momenti onirici (l’assenza di gravità che fa fluttuare il pubblico durante il refrain di “Crocodile Rock”).

Il risultato finale è quello di una biografia lineare sì ma anche fortemente ibridata dal sogno e dall’artificio scenico, che poi erano i soli espedienti per rendere quel cosmo evocato dalle note del papageno Elton un luogo cinematograficamente vivido e palpabile. Rocketman scorre così lungo i suoi 120 minuti di glitterato intrattenimento (Egerton nei costumi di Elton incarna la favolosità camp; obbligatoria la visione dei titoli di coda con i raffronti fra i due) fra spettacolo, contaminazioni di generi e un pizzico di audacia sessuale (presente la sequenza di un breve ma intenso approccio gay che ha suscitato già polemiche antidiluviane). Pur non raggiungendo il picco emotivo ed inclusivo del finale di Bohemian Rhapsody riserva tuttavia anche un sincero, toccante momento di riconciliazione finale, quello in cui l’artista può affrancarsi idealmente dai suoi fantasmi mentre il padre può finalmente riabbracciare il bambino. Che poi siano tutti Elton, Reginald o Hercules poco importa. La sequenza però rende al meglio la lezione principale del glam (predicata egregiamente in “Velvet Goldmine”, forse il più bel film musicale degli ultimi vent’anni), quella che Rocketman raccoglie e in qualche modo fa sua: occorre uccidere ciò che si doveva essere per poter diventare quello che si è sempre voluto. Psicoterapia del rock.

Andrea Lupo

Commenti recenti