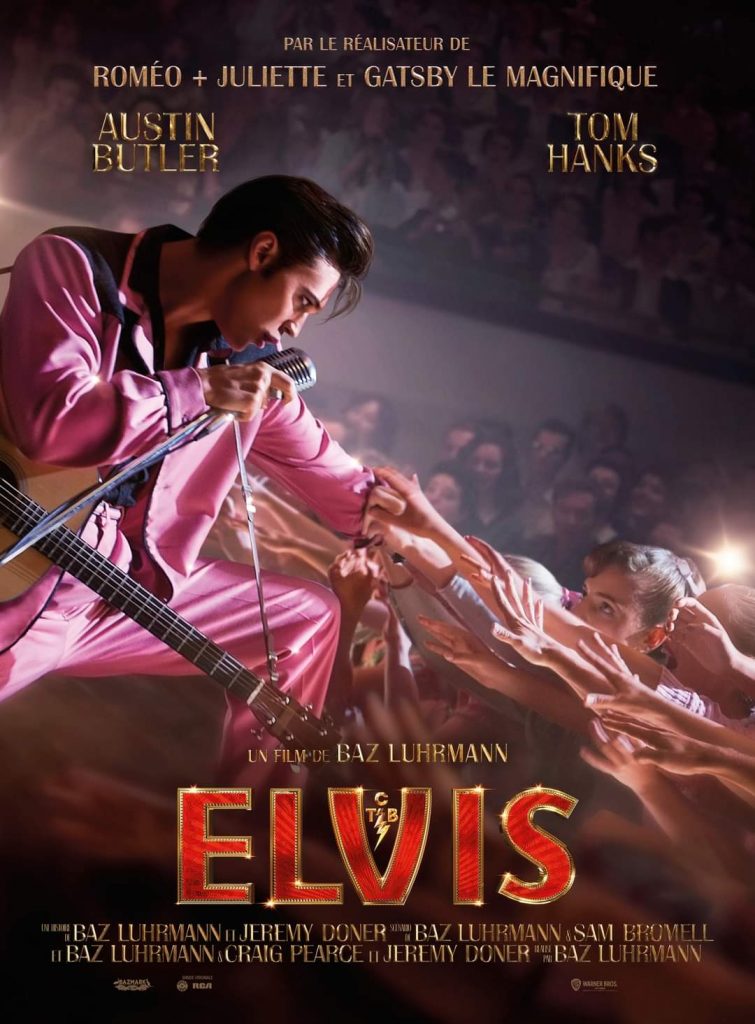

Dalla sparkling diamond Satine di “Moulin Rouge!” (2001) fino alla cascata di diamanti incastonati in fibbie d’oro che apre e chiude i titoli del biopic “Elvis” il passo è breve, anche se sono passati già vent’anni. E la tentazione di mettere quel punto esclamativo nel titolo del film, appena conclusa l’immersione nei suoi instancabili (mai stancanti) 157 minuti di visione, è forte. Perchè biopic alla fine è una parola semplice, una catalogazione cinefila di comodo che tutto vorrebbe dire sull’opera ma nulla effettivamente aggiunge. Per rendere al meglio invece tutta la vertigine musicale che sprigiona dalla reinterpretazione su schermo di questo mito fondante della moderna cultura americana occorrerebbe una dicitira del tipo Baz Luhrmann’s Elvis. O, come detto, un punto esclamativo alla fine del titolo, che poi sarebbe l’unico segno di interpunzione capace di restituire la festa, l’esaltazione e il sudore (e infine la morte) che avvolgono le visioni helzapoppin’ del cineasta australiano. Tutto il cinema di Luhrmann del resto è un’epifania visiva e sonora consumata dentro un eterno, sfavillante party ai confini dei sensi. Alzi la mano chi non si è sentito (anche solo per qualche istante) travolto da un’ebrezza quasi dopata mentre partecipava a quel can-caravanserraglio che era la grande intro di “Moulin Rouge!” o nel bel mezzo della festa lisergica dentro la magione dei Capuleti in “Romeo+Giulietta”? E qualche brivido alcolico non scendeva già sulle schiene sudate (le nostre ovvio) convenute nella tenuta Gatsby per conoscere il facoltoso e fantomatico Jay? Nel cinema di Baz Luhrmann l’esibizione si fa orgogliosamente vettore di sostanza (in linea con l’autoreferenzialità tipica del cinema post-moderno che l’autore rappresenta), mentre ogni circostanza è buona per essere messa su un palco. E nel caso di “Elvis” non c’è neppure bisogno di inventarselo (ricordate il tripudio di croci luminose che adornava busbyberkeleynamente l’altare-palco col corpo esanime di Giulietta?) perchè, letteralmente, c’è già. Si tratti di una pedana campagnola sormontata da un tendone da circo (il luogo musicale in cui tutto ebbe inizio) o del marmoreo e lucidissimo palco dell’ “International” di Las Vegas, spettrale proiezione della gabbia e del sepolcro prematuro che verranno per l’artista.

Quella imbastita da Luhrmann, con la complicità ambigua del Colonnello Parker, è una autentica fiera delle illusioni, una fiera che però, fra un proscenio e l’altro, trova anche il giusto spazio per raccontare la vita del King riportandoci ai suoi sudori, ai vocalizzi e perfino, con sincerità e semplicità, ai suoi dolori. Il biopic insomma, fra i turbinosi movimenti di macchina, gli split screen e il (sensazionale) montaggio resiste. Le illlusioni invece sono quelle vendute dal Colonnello Parker al pubblico mondiale, a quello femminile in primo luogo. Sono il senso e il sensitivo inscatolati per l’industria, l’icona Elvis serializzata e venduta su larga scala, servita prima in televisione e poi, per la prima volta nella storia, in mondovisione. In un certo senso il colonnello Parker del film è già simbolo di una globalizzazione inarrestabile, di quella metà dell’America che lui (olandese d’origini e probabilmente neppure colonnello) non ha avuto problemi a interpretare e mettere in pratica, intercettando, come in un modello economico, tutte le variabili della domanda (la liberalizzazione sessuale prima, l’immagine sessuale accomodante e familiare dopo) e calibrando su di esse l’offerta. L’altra metà del paese invece è anche la seconda metà dell’illusione, quella incarnata dall’Elvis che il colonnello incontrò per la prima volta nel 1955. Quel Presley Captain Marvel ventenne che, nella fiera delle sue personali illusioni, assomma già idealmente i poteri del gemello morto oltre ai propri superpoteri (the voice, the pelvis), e che ama la propria madre con l’intensità di due figli. In quel periodo Elvis era già ponte culturale (consapevole?) fra il rhythm &blues nero e il white country, sintesi di un processo di integrazione razziale attuabile sul proprio corpo musicale ma irrealizzabile sul tessuto epidermico nazionale. E se il sogno di dare uno scossone pelvico all’immobilismo politico (e non solo sessuale) del paese finirà per essere addomesticato anch’esso dall’industria (alla fine è il motto “Take Care of Business in a Flash”, TCB, mutuato proprio dai neri, ad avere ambiguamente la meglio in Elvis fra compagni fedeli del Memphis Mafia, i jet set e i jet privati), quello economico del colonnello diviene invece vittima della medesima voracità del sistema che ha contribuito a creare. Non è una caso che il crollo delle illusioni si consuma per entrambi all’interno dello stesso scintillante luogo-simbolo a stelle e strisce e cioè Las Vegas. Più precisamente sui tavoli dei casinò per il colonnello, dove questi dissiperà tutte le fortune avidamente accumulate alle spalle di Presley e sotto i colpi delle interminabili repliche all’ “International” per Elvis, dentro quella prigione contrattuale che ne sfiancherà i sogni impasticcandolo fino alla fine.

Questo, alla fine, il nucleo tematico che è possibile estrarre al termine della visione di un film poderoso ma scattante, probabilmente discontinuo nell’approccio narrativo (la voce del colonnello che apre, forse già morto, come in un sovraeccitato noir e poi la storia che procede per quadri biografici essenziali) ma anche irresistibile nella sua progressione ritmica e musicale. Un film che inizia vorticosamente (ancheggiando?) con una Las Vegas che porta ancora le stimme del Moulin Rouge e s’inebria subito di cori evangelici e blues per poi frenare, abbandonandosi a un nuovo giro di pelvica, frenare ancora e infine ancheggiare più di prima (quello idealmente separabile come terzo atto della storia è un tour-de-force sul palco del protagonista Austin Butler difficilmente dimenticabile). Il tutto con sottofondo di classici che si remixano da soli (con la complicità o meno del Re) per sottolineare l’assoluta modernità delle note, ma che progressivamente lasciano il posto alla sola voce di Elvis, sempre più solenne e giustamente mitologica. Un film ondivago, perchè inevitabilmente stretto fra diverse istanze produttive, che non ha la pretesa di raccontare veramente (o di approfondire psicologicamente) Elvis ma di restituire epidermicamente l’estasi legata alla sua epifania dinanzi al pubblico. Un film di “sensi” che punta principalmente a questi e che in quel toccante finale in cui si sovrappongono (luhrmannianamente) finzione, trucco prostetico e documento storico, ci porta esattamente lì dove dovevamo arrivare: dentro l’Elvis World, con gli occhi lucidi e il cuore colmo di gratitudine. Melodia senza catene, finalmente. Non è un film perfetto Elvis ma è fatto della stessa imperfezione dei sogni. Ed è per questo che incanta.

Andrea Lupo

Commenti recenti